GPT-5深夜炸场!8月8日,人工智能(AI)巨头OpenAI正式推出GPT-5。OpenAI CEO山姆·奥特曼(Sam Altman)称之为“进化”,“比任何以往的AI都更实用、更聪明、更迅捷、更人性化。”微软抢先集成,机构看好AI编程加速发展!那么今天,我们就来聊一聊GPT5~

一、它到底强在哪:从“统一系统”到更靠谱的大脑

如果要用一句话概括 GPT-5:它把“要不要深思熟虑、何时快答直给”的选择权,交给了自己。OpenAI 这次把模型做成了一个“统一系统”,内置快速应答与深度推理两个子模式,再配一个实时路由器按任务难度自动切换——你说“认真想一想”它就拉满推理,普通闲聊就走快车道。

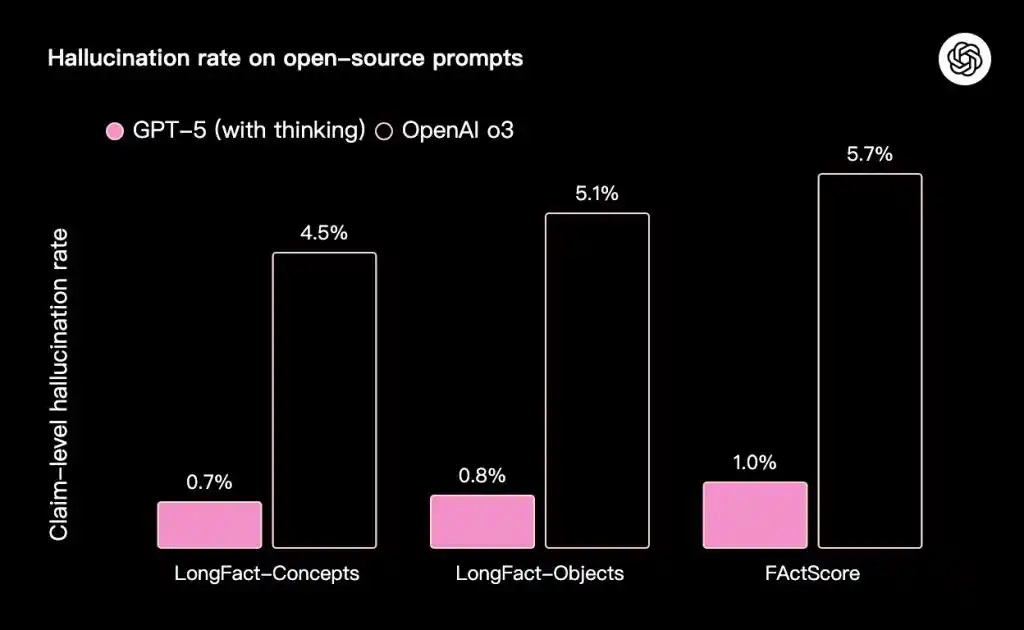

对用户最直观的变化,是无需在一堆模型里手动挑来挑去,ChatGPT 默认就是 GPT-5;Plus/Pro 用户还能直接点名“GPT-5 Thinking/Pro”增强推理。OpenAI称 GPT-5 在写作、编码、健康三大主用场景全面越级,并且把“奉承式回答”和幻觉率压得更低。官方评估里,带搜索的真实查询分布上,GPT-5 比 GPT-4o 事实错误率低约 45%,在“思考模式”下比 o3 再降 80%。这意味着它更愿意说“不知道”,也更擅长把话说清楚。

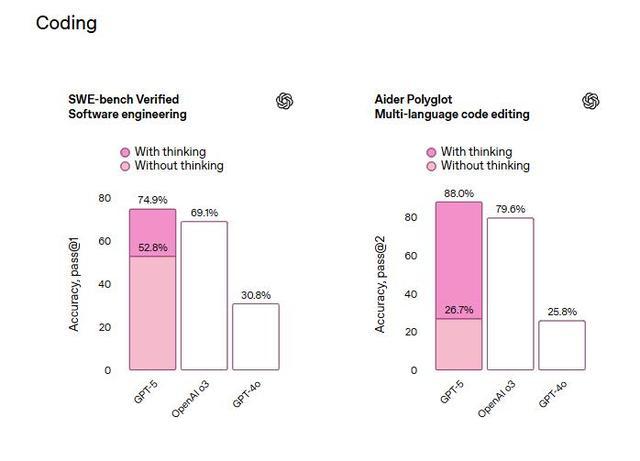

硬指标同样能打。数学、编码、多模态、健康四大类基准上,GPT-5刷出一串新 SOTA:AIME 2025(无工具)94.6%、MMMU 84.2%、HealthBench Hard 46.2%;真实工程基准 SWE-bench Verified 达到 74.9%,比 o3 的 69.1% 更高,而且用更少的输出 Token 和更少的工具调用完成任务(Token 减少 50–80%区间,具体随任务而变)。对开发者尤其关键的是,它在 Aider Polyglot 代码编辑测试拿到 88%,并且前端一把梭:官方并排测试里 70% 的前端开发任务更受测评者青睐。换句话说,GPT-5 不只是“会写代码”,而是更像一个能自我规划、能解释自己每一步决策、还能兼顾审美的协作型程序员。

这代还有两个隐蔽但实用的开关:API 新增reasoning_effort的“最低”档和verbosity(控制话多话少)。简单任务让它“少想快回”,复杂议题再“深想慢回”,把“速度/质量/成本”三角给调了出来。对企业和应用方,这种“按需分配算力”的颗粒度,价值不亚于单纯的准确率提升。

二、实战更像“能干活的人”:编码、代理与长上下文

编码场景是 GPT-5 的主场。相比上一代推理模型 o3,它在真实软件仓库里修 bug、读大工程、解释模块关系时更稳、更快、更省。更关键的是“能协作”:它会在工具调用前后自动给出计划、状态更新和操作摘要,长链路任务里少墨迹、不掉线。像 Cursor、Windsurf 这类“智能体写代码”产品的早期体验里,团队直接把 GPT-5 设成默认引擎,理由很直白:更听话、更能持续跑后台任务,还更少犯低级工具调用错误。

代理(Agentic)任务上,GPT-5 在 τ²-bench telecom 这类高难度“多工具+环境会变”的基准里,官方给到 96.7% 的新高分,要点是“能把几十步工具链串起来、还能面对报错自救”。这背后是更强的指令遵循、错误处理与并行/串行工具编排能力。对真实业务意味着什么?客服工作流、运维排障、资料搜整这种“有人机协作但流程很长”的活儿,终于能少点 babysitting。

长上下文与信息检索也补齐了短板。官方的 OpenAI-MRCR 与 BrowseComp Long Context 两项评估里,GPT-5 在 128K–256K Token 长文档上能稳定找针,正确率最高做到 89%;API 最大上下文给到 40 万 Token(输入 27.2 万、推理与输出合计最多 12.8 万),这对合规审阅、合同比对、专利检索、学术综述非常友好。更妙的是,它不是“长了就慢死”,在可视化推理、研究类题目上,GPT-5 以更少的 Token 达到比 o3 更好的效果,说明“想得更聪明,而不是更啰嗦”。

三、发布与“槽点”:谁能用、用到哪儿、该怎么看

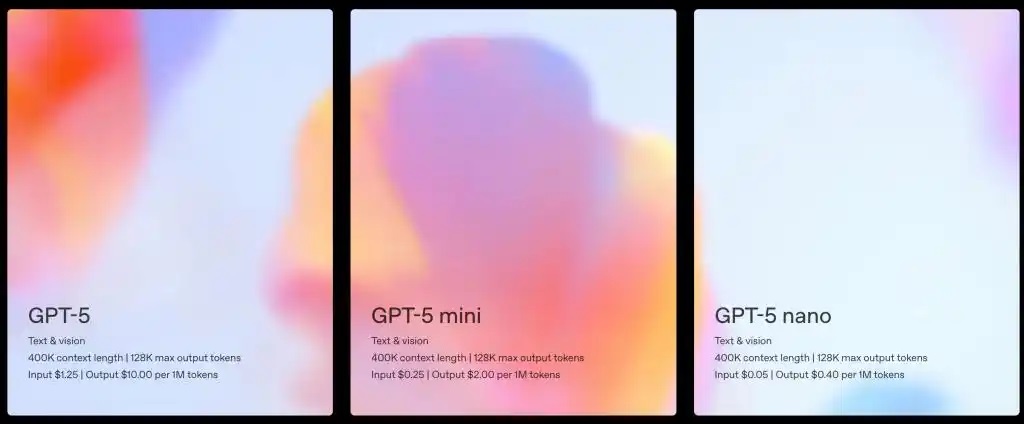

先说可用性与分发策略。ChatGPT 端已把 GPT-5 设为默认模型:免费用户也能用,但额度更紧;Plus/Team/Enterprise 使用上限更宽,Pro 用户还可解锁“GPT-5 Pro”做更极限的深度推理。API 侧同时提供gpt-5 / 5-mini / 5-nano三档,让开发者在性能、时延与成本间自由权衡。对内容生产者与团队协作来说,这基本等于“全线换芯”,不需要再在 4o、o3、4.1、o4-mini 间切换;路由器会基于对话复杂度、你的显式意图与历史正确率自动选路。

外媒视角也补上一笔:Business Insider 总结了这次“跳票后”的重磅发布——GPT-5 提供标准/mini/nano 模式,任务自适应选择配置;Altman 把它称作迈向 AGI 的重要台阶,ChatGPT 周活跃数据也被拿来背书(报道称 7 亿周活)。这类传播点能感受到节奏:一边是“全民可用”的广覆盖,一边是给重度用户的更高上限。

当然,“强”并不意味着没争议。金融时报用段子式的社评吐槽了 OpenAI 宣发图表的“数据排序翻车”,哪怕官网很快修了图,依然提醒大家:营销叙事下的数据要多看几眼。更现实的提醒来自官方安全卡片:GPT-5 在“识别不可能任务、诚实沟通边界”上的确比 o3 少“自信胡说”,但并非零幻觉;涉及医学、法律、金融等高风险场景,仍建议二次验证、留有人工复核环节。对于企业治理,这意味着你可以把 GPT-5 放进生产流,但要在流程上留“轨道+刹车”。

最后给到一组“感知层”的对比参考:如果你是内容创作者,GPT-5 的写作更有“气口”和结构感,长文组织、跨体裁模仿和“把糙稿改成成稿”的成功率更高;如果你是工程团队,真实收益是端到端交付更稳,评测里 SWE-bench Verified 从 69.1%→74.9%,而且输出更省、工具更少,意味着同等算力下吞吐更高;如果你在做企业工作流与智能体,τ²-bench 的跃升和工具链鲁棒性,会把“能 demo 的原型”推到“可上线的产品”。但同样别忘了部署三件套:数据分级与脱敏、推理强度与速率的策略化设置、关键节点的人审。

——写在最后:GPT-5 像是把“更聪明的思考”和“更节制的表达”绑在了一起。对普通用户,它更像一个“会自己掂量难度”的全能助手;对开发者和企业,它把“成本/延迟/质量”的旋钮摆到了台面上。下一步比拼,已经不只是“谁更大力气地堆算力”,而是谁能把这套“统一系统”嵌进真实业务里,跑出稳定、可控、可审计的闭环。届时你会发现:真正的护城河,既来自模型,也来自你把它用得多靠谱。